仕事において、成果や相手の信頼に大きく関わってくるのが「話の理解力」です。

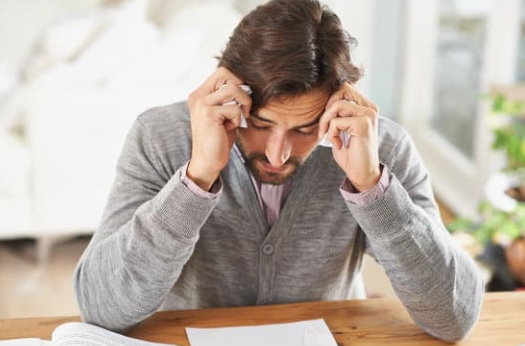

以下のようなことで悩まれている方も多いのではないのでしょうか。

「相手の話が理解できない」

「打合せなどで難しい話についていけない」

「何を話しているのか途中で忘れてしまう」

「重要なことをメモしていたら、話を聞き過ごしてしまう」

「相手から相談されてもどう対処して良いのかわからない」

実際に私は、複数人での打合せで難しい話になると、図や資料が無いと理解できないことがあります。

話を聞くだけで理解できれば、もっと時間を短縮できるのではないかと考え、様々な工夫を試してきました。

試行錯誤を重ねる中で、日々の工夫とトレーニングを続けることで、少しずつ理解力を高められる可能性があることに気づきました。

この記事では、話の理解力で悩んでいる方に向けて、私が実践してみて効果を感じた対策をご紹介したいと思います。

話の理解力がない人の原因

そもそも話の理解力が無い原因は何なのでしょうか?

実際に私も人の話の理解に苦労していたので、自分なりに考えてみました。

話を理解する過程では、様々な要素が関係していると考えられ、私の経験からは以下の5つの点が影響している可能性があると感じています。

- 注意力の欠如

- 作業記憶領域(ワーキングメモリ)の働きの弱さ

- 語彙力の不足

- 推測力の不足

- 脳が疲れている

注意力の欠如

人の話が理解できない理由の1つに注意力(集中力)が欠如していることが考えられます。

そして、その注意力は、以下の4つに分類されます。

・持続的注意(聞き続けられる力) ・選択的注意(聞き分けられる力) ・分配的注意(複数人とのコミュニケーション) ・注意の転換(注意対象を切り替える力)

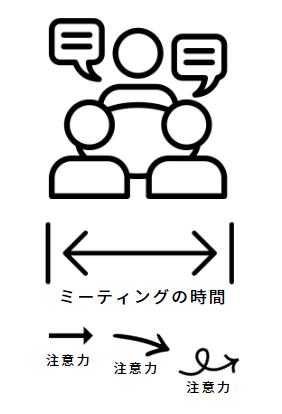

持続的注意(聞き続けられる力)

持続的注意とは、以下のようなことを指します。

注意力や集中力を持続させて1つのことを続ける力のこと

例えば、こんな経験はありませんか?

・打合せが長引いて、途中の話しを聞いていなかったり、重要な内容を聞き漏らしたりする

・話しが本題から脱線すると、興味がなくなり途中で聞くのを投げ出したりする

もし、自分が同じ状況にいたら、どうでしょうか?

おそらく、半分も話を聞いていないか、話を本題に戻すのではないでしょうか?

つまり、この力が弱いと疲れやすいために、長い話が聞き取りづらくなったり、途中で聞くのを投げ出したりすることがあります。

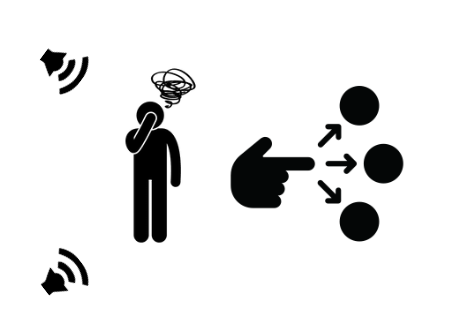

選択的注意(聞き分けられる力)

選択的注意とは、以下のようなことを指します。

多くの情報から必要な情報だけを選ぶ力のこと

例えば、こんな経験はありませんか?

・電車やバスで、雑音に気を取られて、相手の話が耳に入らない

・電話の雑音や移動中の音が気になって、話に集中できない

主な特徴は、他の音に気を取られてしまうことになります。

つまり、この力が弱いと、雑音や情報が多い場所などで話が聞き取りづらくなることがあります。

分配的注意

分配的注意とは、以下のようなことを指します。

複数のことに、同時に注意を向けながら行動する力の事

例えば、こんな経験はありませんか?

・電話をしながらメモを取れない

・ミーティングを聞きながら、PCで議事録を作成できない

特徴は、2つの作業を並行に行おうとすると、1つのことに集中してしまう点です。

そのため、この力が弱いと、同時に複数の行動を行う必要がある為、聞きづらくなることがあります。

注意の転換

注意の転換とは、以下のようなことを指します。

注意を向けた情報から、別の情報へと注意を切り替える力

例えば、こんな経験ありませんか?

・話題が変わったとたんに、話についていけなくなる

・気になった情報があると、その事ばかり考えてしまう

特徴しては、注意の切り替えがすぐにできないところになります。

この力が弱いと、1つの情報に気を取られ、他に気を配れなくなるので、話しを理解することができなくなります。

作業記憶領域(ワーキングメモリ)の働きの弱さ

ワーキングメモリが弱いと聴き取りにくさが出る場合があります。

この部分は、脳の前頭前野の働きの1つで、作業や動作に必要な情報を一時的に記憶や処理をする能力になります。

また、必要な情報と必要でない情報を分ける働きをしています。

例えば、以下のような場合に必要な情報と必要でない情報を瞬時に行います。

〇〇さん、A社との打ち合わせは1月25日だったね。

ところで、今月の定例会議は今日はだったね。

定例会議は11時から始まるから、9時までに資料を10部用意して、会議室に並べておいてくださいね。

必要な情報

・定例会議は今日の11時から始まる

・9時までに資料を10部用意

・資料を会議室に並べる

必要でない情報

・A社との打ち合わせは1月25日だったね。

・ところで、今月の定例会議は今日だったね。

つまり、ワーキングメモリの働きが弱い人は情報の振り分けが苦手なため、理解するのに時間がかかることがあります。

語彙力の不足

会話の中で、自分が知らない言葉が出てきたときに理解ができず考えている間に話がどんどん進んでしまう場合です。

例えば、打合せや専門性の高い会社の方との会話で使われる可能性があります。

・DX

・デフォルト

・サステナブル

・デグレ

・マージ

つまり、言葉の意味が解らないので、話の内容が理解できなくなることがあることです。

推測力の不足

相手が話している際、知らない単語が出てきたり、聞き漏らしたりしたときに、前後の文脈から推測して「きっとこういう意味だろう」と推測する力が不足している場合があります。

以下は、一部を聞き漏らしても文脈から推測する例です。

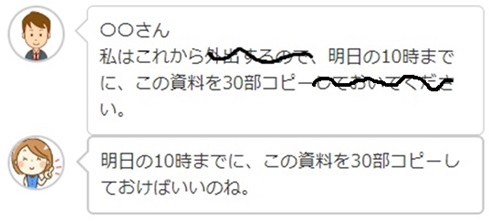

上記の例では、「外出するので」と「しておいてくださ」のところが聞き漏らしたところだとします。

話しの理解力のある人は、前後の文脈から推測して話しを理解します。

しかし、話の理解力がない人は、聞き漏れなどがあった場合、会話の前後や内容から相手の言いたい(伝えたい)ことを推測する力が不足しているので、「明日の10時までに資料を30部コピーする」という依頼を理解できない場合があります。

脳が疲れている

脳が疲れている場合、話しの理解力が低下してしまいます。

例えば、こんな経験ありませんか?

・寝不足や体調不良

・長時間の打合せで脳が疲弊している

脳が疲れていたり、体調不良の場合、集中力が欠けてしまい、話しの理解力が低下してしまいます。

今日からできる対処法

今日からできる対処方法を紹介します。

話の理解力を向上させるには、継続していくことが必要になります。

継続する場合は、習慣化アプリを利用することをおすすめします。

ここでは日々の生活の中で理解力を上げることができる方法をご紹介します。

興味があるものからでも良いので、チャレンジしてみてください。

自分が実際にその仕事をやっている姿を想像して聞く

実際に仕事の作業内容を鮮明にイメージしながら話を聞くと理解しやすくなります。

具体的な仕事を想像しながら聞くことで、理解度が増すでしょう。

そして「この場合は?」など、状況に応じた質問なども出やすくなり、より積極的な話ができるようになると思うので、ぜひ試してみてくださいね。

聞き取る力を上げるトレーニング

聞き取る力を上げるには、耳からの情報を取り入れてトレーニングすることが必要です。

おすすめは「ラジオ」や「オーディオブック」です。

「youtube」はラジオなど、音声だけをアップロードしているものもあるので、おすすめです。

一定時間、音声のみの情報を聞くことで、聞き取る力を上げることが可能です。

読書やニュース(新聞)で知識や語彙力を増やす

話が理解できず考えている時間を減らすなら、読書やニュース(新聞)などを読んで知識や語彙力を増やすことがおすすめです。

会話の中でわからない単語があると、考えてしまい、話についていけなくなることがあります。

知識や語彙力が増えていくと、話が理解が増し、考える時間を減らすことが可能です。

会話を要約する練習をする

何を伝えたいのかを理解したいのなら、会話を要約する練習をするのがおすすめです。

この練習をすることにより、自然と話を要約しようするので、必要な情報とそうでない情報を振り分けたり、推測したりするくせが身に付きます。

デジタルデトックスを行う

デジタルデトックスは、話の理解力を向上させるための効果的な方法の1つとしておすすめです。

常にスマートフォンやSNSに気を取られている状態では、脳が過度な情報処理を強いられ、本来の集中力が発揮できにくくなっています。

私の場合、意識的にデジタル機器から離れる時間を設けることで、頭がクリアになり、相手の話により集中できるようになりました。

例えば、通勤時や休憩時間、特に会議の前の15分間などを利用して、スマートフォンを見ない時間を作ってみることをおすすめします。

最初は5分からでも十分です。

その時間で深呼吸をしたり、周りの音に耳を傾けたりすることで、脳をリフレッシュし、より良い対話の準備ができます。

このような小さな実践を重ねることで、きっと相手の話をより深く理解できるようになるはずです。

ポモロードタイマーを活用する

ポモドーロ・タイマーは、集中力と話の理解力を高めるための優れたツールとしておすすめです。

25分の集中時間と5分の休憩を繰り返すこのテクニックを、私も日々の業務に取り入れています。

特に、ミーティングの前に集中タイムを設けることで、メリハリがつき、頭がクリアになり、内容をより深く理解できるようになりました。

最初は25分が長く感じるかもしれませんが、この時間管理を習慣にすることで、より効率的に話を理解し、質の高いコミュニケーションを実現できるはずです。

YouTubeでも見ることができます。

実際のタイマーはAmazonで購入できます。

AIデジタルレコーダーを活用する

話を聞きながらすべてを理解し、記憶しておくのは誰でも難しいものです。

そんなときに役立つのが、

PLAUD NOTE(プラウドノート)というアイテムです。

PLAUD NOTEは、小型のAIレコーダーで、

ボタン一つで会話を録音して、後から自動で文字起こし・要約までしてくれる優れものです。

- 大事な話を聞き逃さない

- 後で落ち着いて要点を整理できる

- 理解力に自信がない時も「見返せる」から安心

というメリットがあります。

【📢今だけ】PLAUD NOTEの最新情報はこちら → 【PLAUD NOTE】の公式サイトを見る

打ち合わせや会議の内容をしっかり押さえたい方には、心強いサポートアイテムになります。

ぜひ、「聞き逃し防止ツール」として検討してみてください。

私は、打ち合わせや電話でPLAUD NOTE(プラウドノート)を活用しています。

会話の抜け漏れや理解不足も後から補完してくれるので、人の話が理解できない私には本当に助かるツールです。

まとめ

話しが理解できないと悩んでいる方も訓練すれば、理解することは可能です。

私は人の話が理解できなかったので、いろいろと対処法を調べて、そして試してきました。

続けることで、少しづつ変化がでてくるので、ぜひ実践してみてくださいね。

『前向き』に仕事に取り組めるよう情報を発信しています。

気になる内容はこちらのサイトをご覧ください。